records

2024.06.07 written by Kikawa 合唱団を作りました!

すっかり記事の更新がご無沙汰な木川。

4月からは音楽教室の方にかまけまくっております。

MUSISM -ミュージズム-

個人レッスンをしつつ、5月からは新しく合唱団を立ち上げました。

その名も「MUSISM」(同じ)です!

Instagramなどなどで告知を行い、今日時点で10人の方にご入団いただきました。

無事に混声合唱も出来る配分になり、大変嬉しいです。

合唱団のコンセプトは「ソルフェージュと発声を磨くこと」です。

ピアノは極力使わず、階名を用いて各々の相対音感を頼りに音を取る感覚を磨いていきます。

合わせて通常の合唱練習ではなかなか難しい発声の改善にも取り組んでいきます。

全体での練習は月に2回。それと別で個人レッスンを月に1回設けて、そこで発声の改善を行なっていきます。

もちろん、個人レッスンでソルフェージュを行うことも出来ます。

横浜で実施しております。

もう5人ほどは(会場的に)入る余裕があるかな、と思っております。

継続した学びの場にするべく、ある程度の期間で募集は打ち切る予定ですが、もしご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひホームページをご覧ください!

合唱団「MUSISM」無事にスタートしました!

records

2024.04.28 written by Kikawa 満員御礼!

昨日の「英語による芸術歌曲の世界vol.1」は、満員のお客様にご来場いただき、無事に終演いたしました。

内容的にかなり挑戦的なプログラムでしたが、こうした曲を聴いていただく機会を作ることには意味がある活動だったはず…!

日本の声楽業界ですと、やはり一番演奏されるのはイタリア、ドイツの作品、それにフランスの作品が続くように思いますが、イギリスやアメリカの作品はなかなか演奏自体される機会がありません。ですので、こうした作品を紹介する機会というのは貴重な場です。

特にイギリスの作品の醸し出す、なんとも言えぬ淡い響きは日本人の感性にも非常にマッチしているように感じられ、一般的な声楽家のレパートリーとして加えられていてもおかしくないように思います。

プログラムのメインとして歌わせていただいた、「Till Earth Outwears(地球が朽ちるまで)」というチクルスは、これからもずっと歌い続けたいものです。

今回は抜粋でしたので、次回は全曲歌いたいですね!

ご来場くださった皆様、本当にありがとうございました。

vol.2の開催にご期待ください!

records

2024.03.27 written by Kikawa なんとも言えぬ儚さを

来月の演奏会のお知らせです。

英語による芸術歌曲の世界 vol.1

日時:2024年4月27日(土)

開場 13:30 開演 14:00

場所:コンサートサロンアルカス

(JR総武線 西船橋駅徒歩5分)

出演

企画・ピアノ 小田 直弥

バリトン 木川 翔

バリトン 正木 剛徳

チケット:4,000円(全席自由)

問い合わせ:ypmdj309@gmail.com(小田)

いつもお世話になりまくっているピアニストの小田さんの企画で、英米歌曲の演奏会をすることになりました。

一緒に歌うのはバリトンの正木剛徳さん。実は私と小田さんの学芸の後輩(私が院に入った時に彼は学部の1年生!)です。

昨年の魔笛ではタミーノとパパゲーノのコンビとして共演しましたが、私がそれを最後にバリトンへコンバートしましたので、バリトン二人と相成りました。とても素敵な歌を歌う歌手です。

英米歌曲はなかなか日本では演奏されることがありませんが、非常に聴きやすい作品が多いと思います。

ちょっと色褪せた、退廃的な空気とでも言いましょうか…。

もちろんそういう作品ばかりではないですが、イタリアやドイツ、フランスの音楽とは違う美しさを持っています。

私は個人的に英米歌曲が好きで、機会を見つけては歌っていたのですが、演奏会ひとつまるごと英米歌曲は初の試みです。

小田さんが掘り出してきた珠玉の名曲を、解説付きで演奏いたします。

年齢を重ねたからなのか、日々の勉強の積み重ねなのか、、音楽から見えてくる景色、歌詞から見えてくる景色が時間と共に深まっていくのを感じる今日この頃。

私は作曲家の作り出した世界をできる限り表現すべく奮闘中ですが、歌えるというのはなんと幸せなことなのか、と思います。

お申し込みは上記のメールアドレスをクリックするとメールが送れるようになっています。

ぜひ、新しい世界に触れに来ていただけると嬉しいです。

records

2024.03.08 written by Kikawa 音楽教室はじめました

昨年、実験的にオンラインレッスンを実施していましたが、おかげさまでノウハウも少し溜まり、この度音楽教室として正式に立ち上げることにしました。

MUSISM ーミュージズムー

音楽を表す「MUSIC」と、主義、を表す「-ISM」を組み合わせた造語です。

音楽教室と言えば、「=ピアノ教室」のイメージが誰でも強いかと思いますが、ピアノを演奏することと音楽を学ぶことは必ずイコールで結ばれるわけではありません。

ちゃんと「音楽」にフォーカスをあてて、「音楽」を学ぶための場所。

そんなイメージを持って音楽教室を立ち上げました。もちろん、ピアノも使いますけどね。

音楽教室のスタートに伴い、これまで実施していた実験的なオンラインレッスンは終了いたしました。

(記事も現在は非公開に変更しています)

以降のレッスンに関するお問い合わせは、MUSISMよりお受けできればと思っております。

体験レッスンも実施していますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。

もちろん、ソルフェージュに限らず、声楽や楽典なども対応いたします。

楽しく歌いたい子どもから、吹奏楽や合唱に青春を捧げる人、プロを目指して歌いたい人、趣味のレベルを向上したい人、いつまでも元気に歌いたい人。

すべての人の「根っこ」にある音楽の力を伸ばすことを目標として、レッスンやイベントなど様々に企画していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

records

2023.12.31 written by Kikawa 2023年

あっという間の年末です。

12月25日(月)には、美浜で「mu-shipクリスマスコンサート 〜もういちど 歌声を〜」が無事に開催されました。

演奏会が終わったところで、反省会を兼ねてza-danを更新しようと話していたのですが、年末にはなかなか予定が合わず…。

あまり遅くならないうちに反省会したいですね、はい。

今回の演奏会は千葉市の後援をいただき、市のいろいろな施設にチラシを置かせていただいたのですが、チラシを見てご来場くださった方がかなりいらっしゃいました。

クリスマス当日にクリスマスコンサート!

演者としてもすごく贅沢で幸せな演奏会でしたが、何よりもとてもお客様の反応がとんでもなく温かく、演奏者冥利に尽きる本番でした。

4年ぶりの再始動となりましたが、今後も継続してmu-shipとしての演奏会を練っていきたいと思います。

ご来場くださった方々、本当にありがとうございました。

今年は久しぶりにオペラに出演(しかもプリモ)し、しかも声種変更もし、その他も様々に激動の一年と相成りました。

来年もよりパワーアップ出来るように、一歩ずつ頑張って、手を動かして、頭を動かしていきたいです。

本当に、来年は正念場!!

今年もありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

records

2023.11.11 written by Kikawa 4年ぶりにmu-shipが美浜へ帰ってくる!

伊藤さん、小田さん、そして木川の3人で立ち上げたmu-ship。

コロナ禍によって演奏会が中止となり、声楽の演奏会を企画することもどこか後ろめたさを感じる間に、それぞれの大きな生活の変化も重なること早4年……。

なかなか新しい演奏会の企画を立ち上げることも出来ずにいましたが、いよいよ復活します!

復活の舞台はホームグラウンドである美浜文化ホールです!

.png)

ようやくまたあの美浜の舞台で歌えることを本当に嬉しく思います。

日程的にもドンピシャのクリスマス。クリスマスらしく明るい楽しい演奏会にいたします。

平日の昼間ではありますが、どうぞ足をお運びいただければ嬉しく思います。

ちなみに木川、師匠の勧めがあり今回の演奏会から再びバリトンへと戻ることに。

4月くらいから企ててはいたので、8月のタミーノを歌った際には既にバリトンのレパートリーも並行して開拓していました。

タミーノがそこまで高いロールじゃなくてよかったです。

実は東京藝大の学部にはバス専攻(バリトン)として入学の後、学部4年次にテノールへ声種変更しています。

元鞘に戻った感じで、正直違和感は全くなく、笑

バリトンにしてはやっぱりちょっと明るいかな、とも思いますが、自分なりの音色をこれからも追求していきたいと思います。

——-

演奏会とは別件で、また近々大きめのお知らせをさせていただく予定です。

records

2023.09.02 written by Kikawa 不思議な冒険の終わりに

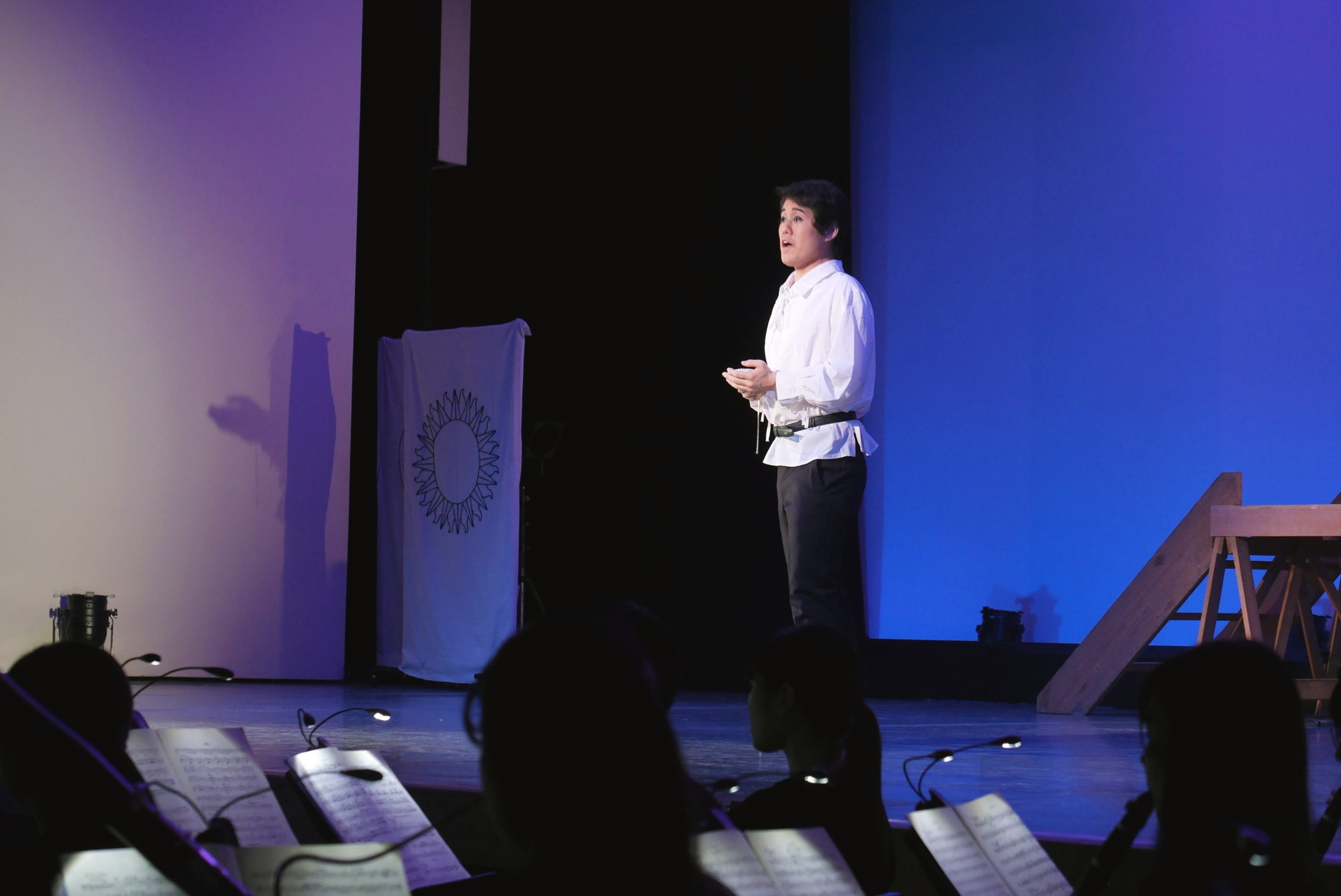

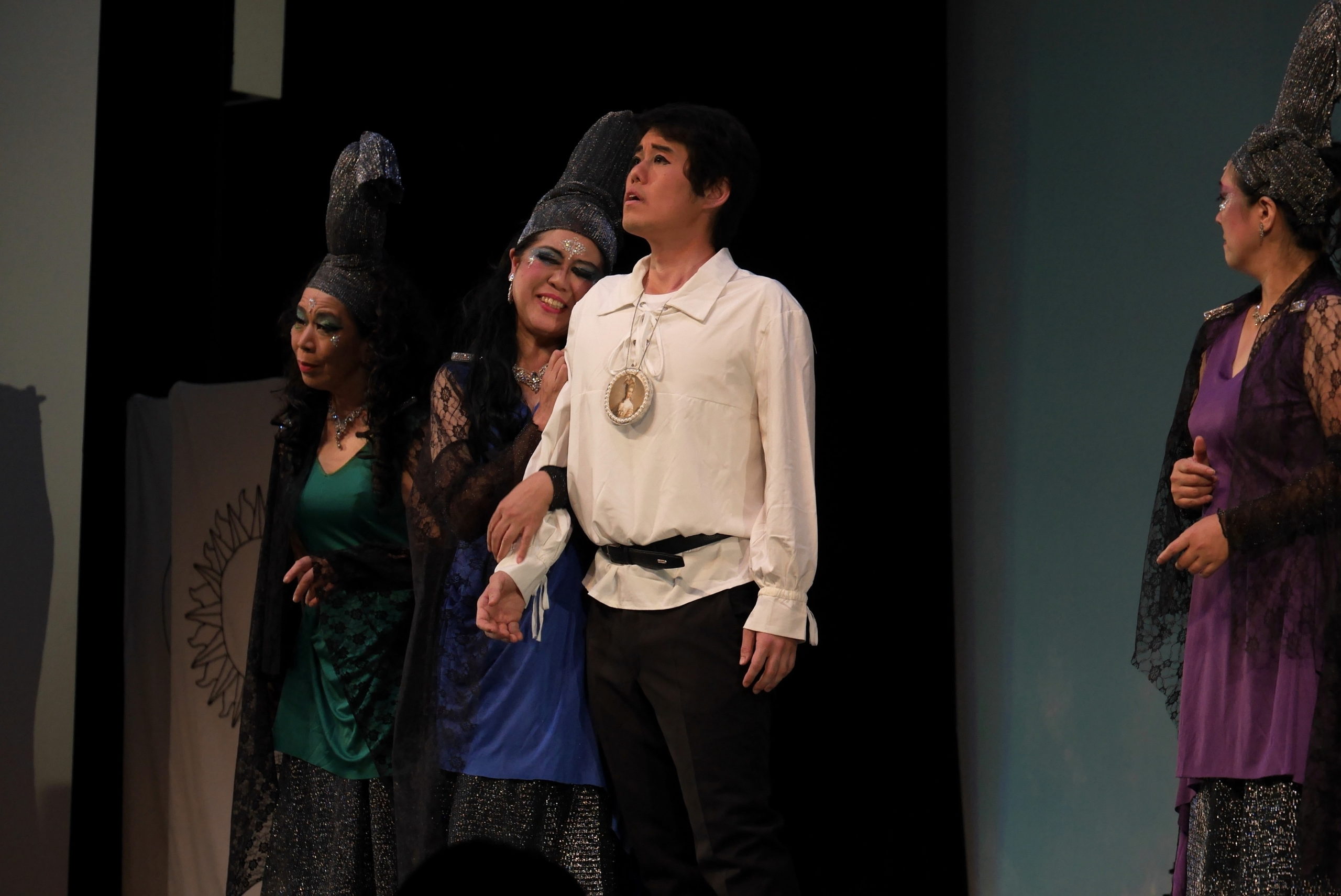

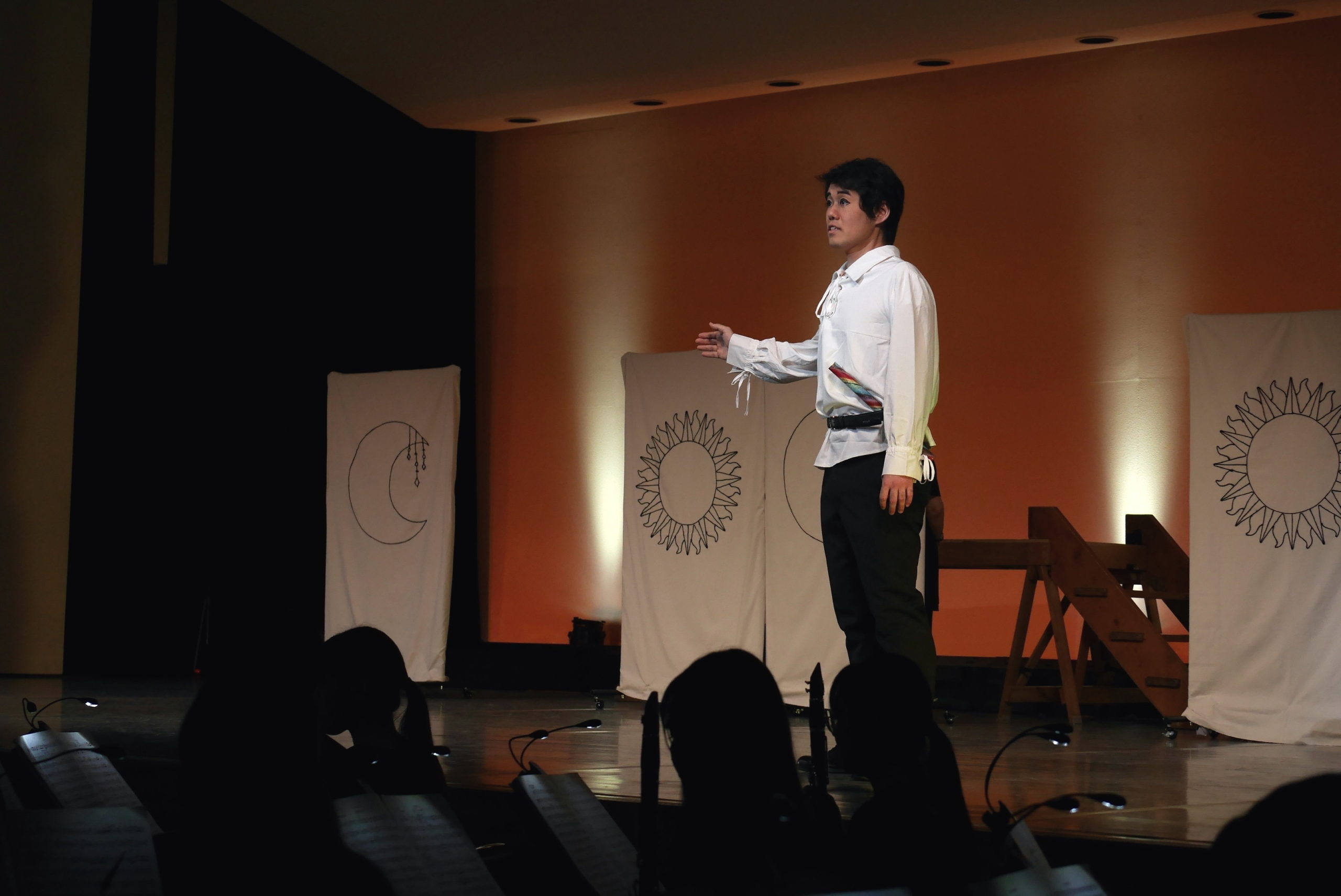

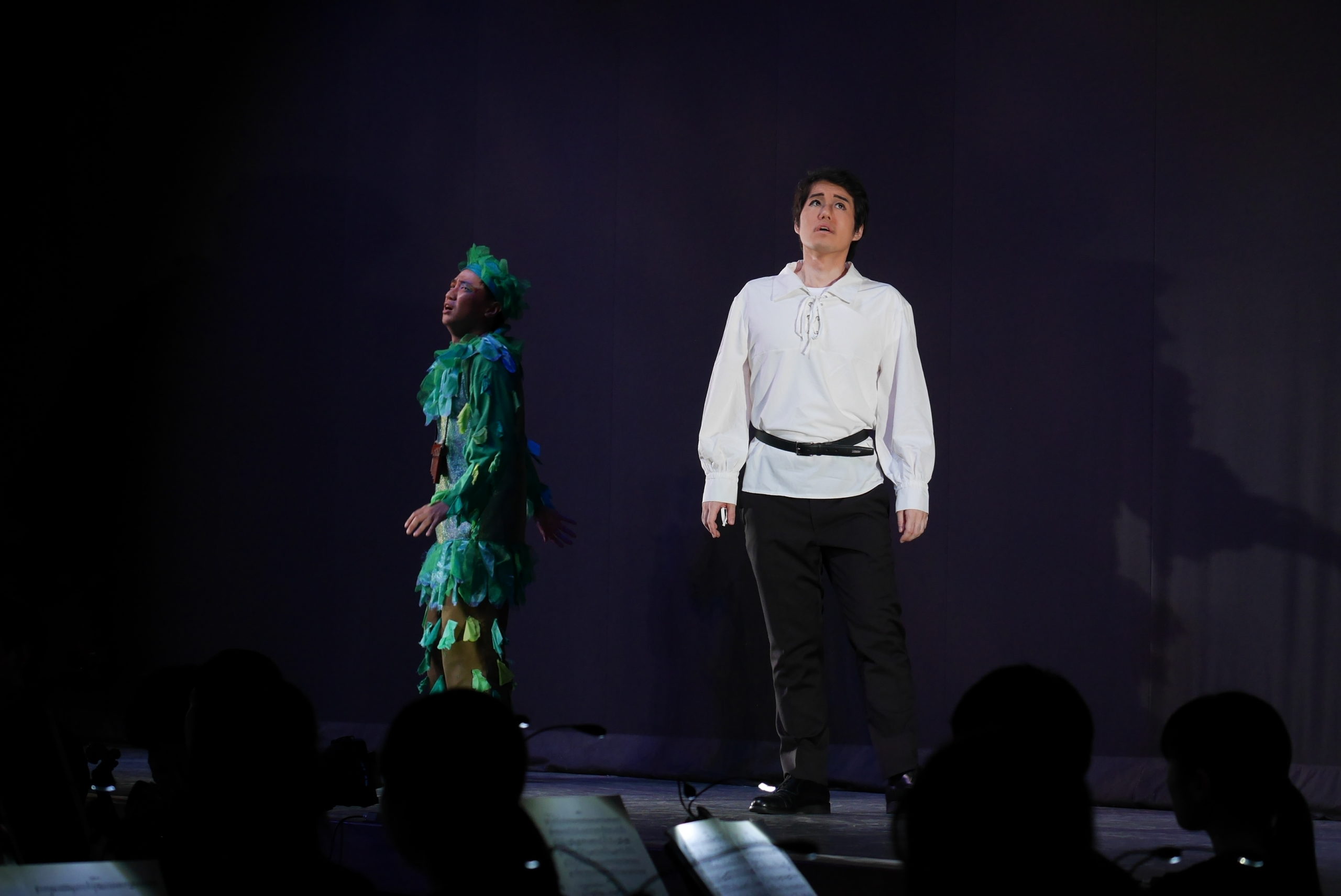

一週間前になりますが、モーツァルト作曲『魔笛』の舞台が終わりました。

私が演じたタミーノという役は、この物語の主役です。

この物語は、彼がいきなり大蛇に襲われているところから始まります。

情けないことに気を失ってしまいますが、気がついた時には大蛇は倒されていて、不思議な鳥人間や、夜の女王に仕える3人の侍女に出会います。

そして侍女たちから渡された絵姿の女性、パミーナに一目惚れをし、彼女を助けに行ってくれと、母である夜の女王に懇願されます。

3人の童子に導かれ、憎むべき敵であるザラストロの住まいへ行くと、そこに現れた僧侶からは「いやいや、ザラストロは聖人やで、悪いのはあっちや」と言われる始末。

そして、ザラストロに導かれるがまま、試練を受けることに。

タミーノというキャラクターは、あまりにも純粋なキャラクターです。

夜の女王に「ザラストロが悪いやつ」と言われればそれを信じ、「女に騙されるな」と言われれば、お世話になった侍女たちも当たり前に遠ざける。

オペラの筋書きにツッコミを入れてはいけないものですが、笑

それでも自分の中でタミーノの発言や動きに正当性を持たせるために、楽譜や台本を読んで、彼のことを考える時間はとても楽しいものでした。

今回、7年ぶり(!)にオペラの舞台に立ちました。

しかもオーケストラ伴奏で主役を歌うのは初めての経験です。

いくら練習室で歌う経験を積んでも、やはり舞台に立つ経験は何物にも変えられないものがあることを改めて感じます。

何より、オペラの上演というのは本当に大変!!

たくさんの人の力で成り立っているものだと、改めて感じる毎日でした。

このような場で歌わせていただけることを心から感謝して、また舞台に立てるように精進しなければと気が引き締まりました。

共演した皆様、裏方として動いてくださった皆様、そして来場してくださった皆様、本当にありがとうございました。

たくさんの方に喜んでいただけてとてもしあわせです。

魔笛の終わりと共に、私の夏休みも終わりを告げました。

おかげさまで今年の夏はとんでもなく忙しく終わって、エネルギー切れです。笑

しばし舞台から離れて裏方に徹します。次の舞台は年末です!

records

2023.08.18 written by Kikawa 2023夏

もう8月も後半。時間が過ぎるのが早すぎて卒倒しそうな毎日です。

演奏会前には告知しようと思っていたのにすっかり書くのを忘れてしまいましたが、8月5日(土)に、「MUSICAとりっぷる〜ドイツ・オーストリア編〜」を開催しました。

昨年、立ち上げた「MUSICAとりっぷる」は第1回にイタリア編と銘打ち、イタリア語の作品を集めた演奏会を行いました。

今回は第2弾ということで、ドイツ語の作品を集めた演奏会になりました。

私はシューベルトとヴェルナーの「のばら」に、コルンゴルトの美しい歌曲を2曲、そして後半にはレハール作曲の喜歌劇『微笑みの国』からスー・チョンのアリアと、モーツァルト作曲の歌劇『魔笛』からパミーナとパパゲーノの二重唱、あとはヨハン・シュトラウス2世の喜歌劇『こうもり』からシャンパンの歌と、終幕のロザリンデ・アルフレード・アイゼンシュタインの三重唱を演奏しました。

イタリア編はあまり重唱をプログラムに入れることが出来なかったのですが、今回はそこそこ重唱もプログラミング出来て満足です。

何よりお客様が暖かく、とても良い雰囲気の演奏会となりました。足を運んでくださった方、ありがとうございました。

MUSICAとりっぷる、第3弾も開催予定です。今度は何編になるでしょうか。

さて、演奏会では『魔笛』のパパゲーノを歌いましたが、今のところ私はテノールという声種なので、本来はパパゲーノ役は歌わないのです。本来は……。

本来歌うはずのテノールの役、、ということで、今月末には『魔笛』にタミーノ役で出演予定です。

こちらはオペラ丸々一本です。オーケストラ伴奏です。テンション上がります。

2023年8月26日(土)

開場 14:30 開演 15:00

場所:東久留米市生涯学習センター まろにえホール

(東久留米市中央町2-6-33)

入場料:5,000円(全席自由)

2日間公演ですが、私は1日目でタミーノ役を歌わせていただきます。

本来はドイツ語の作品ですが、今回はセリフも歌唱もすべて日本語での上演となりますので、ミュージカルのような感覚でお楽しみいただけると思います。

チケットのお申し込みはお問い合わせより承りますので、よければぜひお越しください。

残る稽古もあとわずか。最後までクオリティを上げられるように頑張ります。

そして、魔笛の終わりと共に私の夏も終わります……。完全なる自業自得ですが全然休んだ気がしません……笑

records

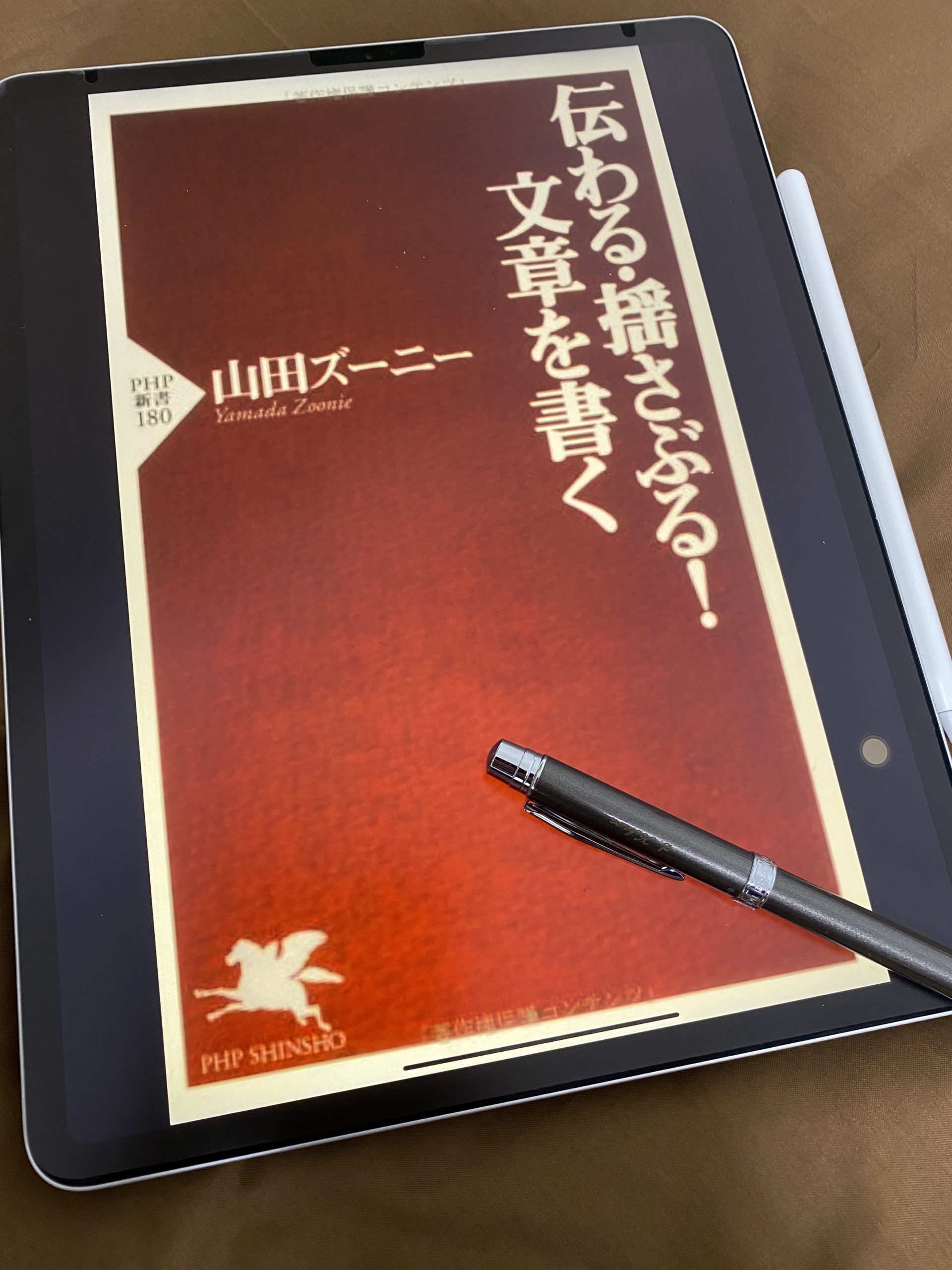

2022.09.21 written by Kikawa 伝わる・揺さぶる!文章を書く

タイトルからしてもちろん「文章の書き方」に関する本ですが、文章を書くとはすなわち言葉を紡ぐことであり、それは人と言葉を交わすコミュニケーションにおいても重要なスキルであると考えます。

自分が書いているこの文章は、読む人にどのような考えをもたらすことが出来ればその機能を果たしていると言えるのか。私が書いているこの文章は、この本に興味を持ってもらうことがゴールでしょうか。

本は5章で構成されています。

第1章では「機能する文章を目指す」ためにはどのような要件を抑えれば良いのか、第2章ではそれらの要件についてどのように考えれば良いのか、第3章では実践編として日常生活のさまざまな場面で表れる文章を、第4章ではより高度なテクニックを、そして最後の第5章ではコミュニケーションについて書かれています。

何か文章を書くときに、道筋に迷ってしまう人。どう文章を広げていけば良いのか困ってしまう人にオススメ出来る本だと思います。

文章を書くのは自分の内面と向き合うようで、私はとても好きです。が、昔の方が勢いよく色々書けたな、とも感じます。

文章を書くことについて、また改めて考えてみたくなりました。

records

2022.08.20 written by Kikawa 筆不精

すっかりな筆不精です。

演奏会のお知らせをしたきり、すっかりそのままだったのでちょっと振り返り。

・Spring Concert

赤いピアノが印象的な、東久留米市役所。

おそらく人前で歌うようになったのは小学4年生か5年生くらいからだったと思いますが、そこから考えてもこんなに舞台に立たない期間が長いのは初めて。

職業演奏家ではありませんが、「歌う」という行為は私にとって切り離せないものだな、と思い至る舞台でした。

日本歌曲とフランス歌曲、そしてオペラということで、私にとっても美味しいとこどりでした。

私は日本人ですし、やはり日本語という言語はとても美しい言語だと感じます。

機微が豊かで、母音がきちんと存在感を放つ言語。それでいて子音にも細やかなニュアンスを含ませられます。

いろいろな言語を学ぶ、その全てが日本語で歌うことに返ってくるような印象があるのは、すごく面白いです。

単に私が日本人だからというだけかもしれませんが。笑

そしてフランスの作品、今回はフォーレの歌曲でしたが、これもお気に入りです。

日本人、フランス音楽好きだと思うんですよね。ピアノ学習者にもドビュッシーとかラヴェルとか人気があると思いますし。

和声が醸し出すなんとも言えぬ香りともいいましょうか、同じロマン派と括ってもやはりドイツやイタリアの音楽とは異なる色合いがありますね。

共演した皆様も、本当に素晴らしい演奏でしたので、お客さまにもきっとお楽しみいただけたことと思います。

・MUSICAとりっぷる 〜イタリア編〜

こちらは同期と一緒に企画した演奏会。

この歳になっても一緒に何かが出来る、というのはありがたいこと。

そして、みんな本当に素晴らしい音楽家。一緒に音楽を奏でられることを幸せに思います。

私は前半にレスピーギ作曲の『森の神々』という歌曲集から抜粋して3曲を演奏しました。

声楽の勉強を始めると最初に手にするイタリア歌曲集をはじめとした古典〜ロマン派あたりの作品群は、

手を替え品を替え、よくもまあこれだけ恋愛ばっかり歌うな、と思う人は多いかと思いますが、笑

この『森の神々』という作品は少し毛色が違い、宗教的・哲学的内容を多分に含んでいます。安直に、『難解』と言える作品かもしれません。

古い価値観が新しい価値観によって覆い尽くされること。

これはいつの時代も、どんな分野においても起こりうることです。

キリスト教圏に住んでいるわけでもなければ西洋人でもない私にとっては、この作品をきちんと理解した!と言える日は来ないかもしれませんが、私なりに考えることの多い作品でした。

いずれ抜粋せずに全曲演奏出来れば良いな、と思い、その日まで温めておこうと思います。

後半の最初には歌劇『愛の妙薬』から、「人知れぬ涙」を。

テノールなら誰もが通り、そして誰もが挫折する曲です!と紹介させてもらいましたが、笑

今回演奏するにあたり、「ネモリーノというキャラクターは一体どこまでデフォルメされうるのだろうか、、」なんてことを考えていました。

現実に考えたら、よく言えば純真悪く言えばバカなんですよねネモリーノ。

物の価値もよくわかっておらず、ただのワインを惚れ薬だと信じて、凄まじい高値で2回も買い、それで「彼女が自分に恋をしているんだ!もう死んでもいい!」と盛り上がってしまうわけです。

このシーンが真面目であればあるほど、これまでとのギャップが面白い人物像になるわけで。そしてだからこそのオペラブッファ。

ただそれをアリア1曲演奏するだけでどう捉えれば良いのだろうか。おお、アリア1曲歌うってキャラクター作るのすごい難しいじゃん…。

という感じで、もやもやといろいろ考えていました。

この曲自体久々に歌いましたが、新しい気づきというか、気回しをたくさんする機会となりました。

同じ歌を歌っても、歌うたびに新しい学びがありますね。面白いです。

アンコールには「黒猫のタンゴ」を。

満席のお客様にお越しいただき、とても幸せな旗揚げとなりました。

MUSICAとりっぷるは今後も年1回くらいのペースで演奏会を企画する予定です。

次回のホールも奇跡的に取れて、日程も決まりましたので、準備が出来たらまたお知らせを出したいと思います。

ふう、ちゃんと振り返ったのでこれらの演奏会はおしまいです。

また次の演奏の機会へ向けて、気合を入れます!